Iva assolta dall’editore (Art. 74)

Come avere la meglio su Raffaello

€20,00

Descrizione

Come avere la meglio su Raffaello

Nerino Meneghello

Baudelaire ha tratto questo titolo, “tanto chiaro, quanto insolente”, dalla storia della pittura in Italia di Stendhal (1817) e lo ha inserito nella conclusione del cap. VII – “Dell’ideale e del modello” – del suo Salon 1846. Baudelaire nutriva un amore viscerale per le immagini e per quel “linguaggio del sogno” che considerava la lingua originaria della pittura e della poesia. L’artista, per tradurre adeguatamente il sogno, doveva seguire un metodo rigoroso, doveva rinunciare a qualsiasi faciloneria e padroneggiare i propri strumenti. È stato proprio il conflitto, che nell’Ottocento si è sviluppato tra formazione tecnica e formazione umanistica, il motivo che ha favorito la nascita delle scuole di Arte Applicata. Scuole che hanno raggiunto la loro massima organizzazione con l’esperienza del Bauhaus di W. Gropius, relegando le Accademie di Belle Arti in ruoli marginali.

Le scuole di Arta Applicata o Istituti tecnici hanno sempre di più assorbito la formazione di “mestieri” legati alle pratiche dell’arte e di quelle competenze di ordine tecnico, manuale o intellettuale, per le quali non è indispensabile un vero talento di carattere artistico.

A questo punto si sarebbe dovuto chiarire definitivamente il ruolo delle Accademie di Belle Arti, limitandole a fornire una base sicura a quei giovani che hanno come unico obiettivo quello di entrare a far parte di un mondo nuovo per liberare le proprie capacità creatrici. Ma gli attuali programmi di formazione accademica sono viziati dalla confusione delle teorie estetiche, sono inoltre condizionati dal terribile interrogativo sulle funzioni stese dell’arte e della sua esistenza, “in un’epoca di nuovi media che hanno assunto gran parte delle sue funzioni”. (Rosemberg)

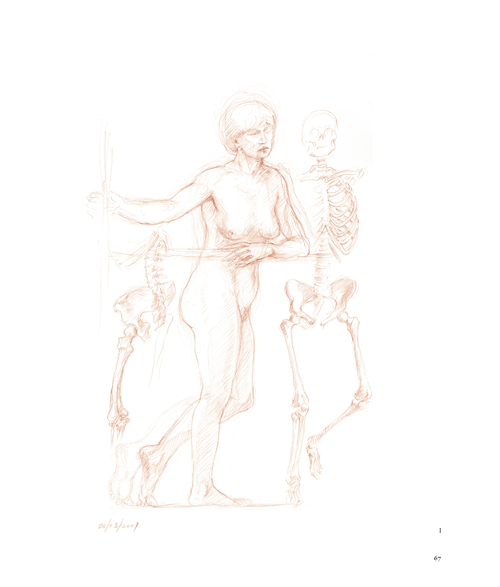

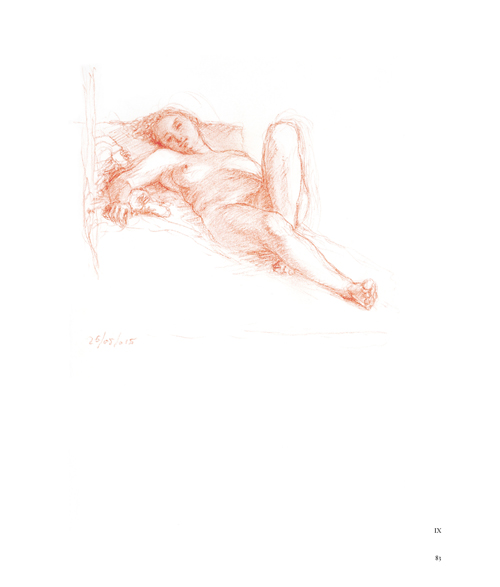

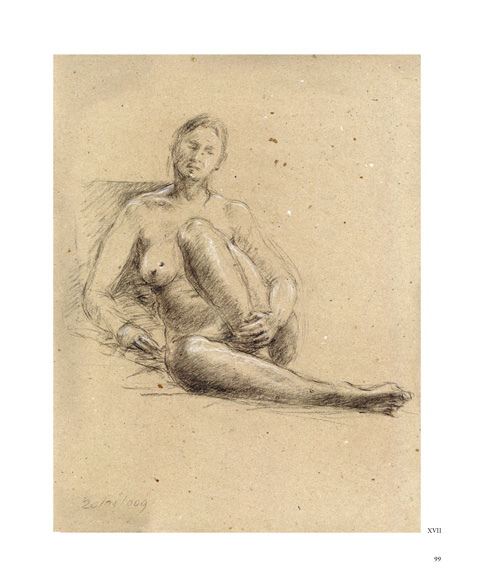

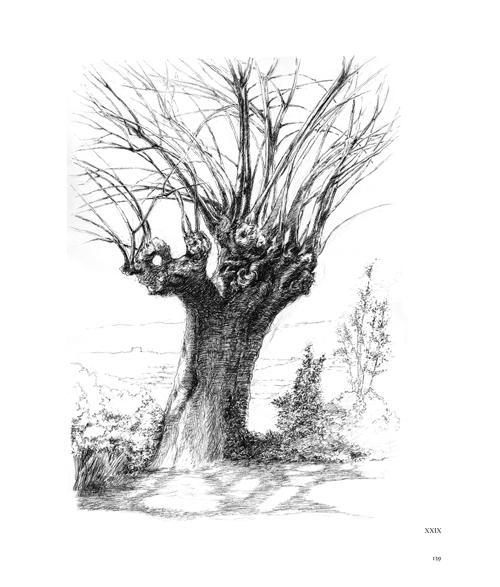

Alla base dell’insegnamento di un’Accademia di Belle Arti c’è il disegno. “Il disegno è un atto dell’intelligenza” (P. Valery) che può dar luogo alle applicazioni più svariate. Applicazioni che, a loro volta necessitano di una cultura e di un mestiere idonei a soddisfare l’azione e la contemplazione, alternando la creazione e l’imitazione. Cultura e mestiere che in passato si apprendeva nelle “botteghe” e, dopo il XVI secolo, nelle Accademie.

Una fondamentale storia delle Accademie d’Arte è stata scritta nel 1940 da N. Pevsner, tradotta e pubblicata in Italia solo nel 1982.

Le botteghe avevano il pregio di confondersi e far parte della vita stessa della società in cui operavano.

Le Accademie, come tutte le strutture dominate da regole rigide, sono servite e invece servono a condizionare ogni possibilità di conoscenza e a frenare ogni audacia.

Questo saggio vuol tentare di proporre una nuova riflessione sul processo di apprendimento del linguaggio dell’arte, vuol cogliere, con quanta più precisione possibile tutto ciò che sta sotto la superficie delle opere dei grandi maestri e impadronirsi delle connessioni che si stabiliscono fra il dettaglio e la grande forma.

In campo musicale esistono due sistemi di lettura delle opere del passato: la parafrasi e la trascrizione. Esempi straordinari di trascrizione o di parafrasi sono quelle realizzate da Picasso sulle opere di Velasquez o di Delacroix.

Informazioni aggiuntive

| Confezione / conf | Brossura con alette |

|---|---|

| Misure / Sizes | 230 x 10 x 270 |

| Pagine / Pages | 160 |

| Immagini / Images | 30 |

| Lingua / Language | Italiano |